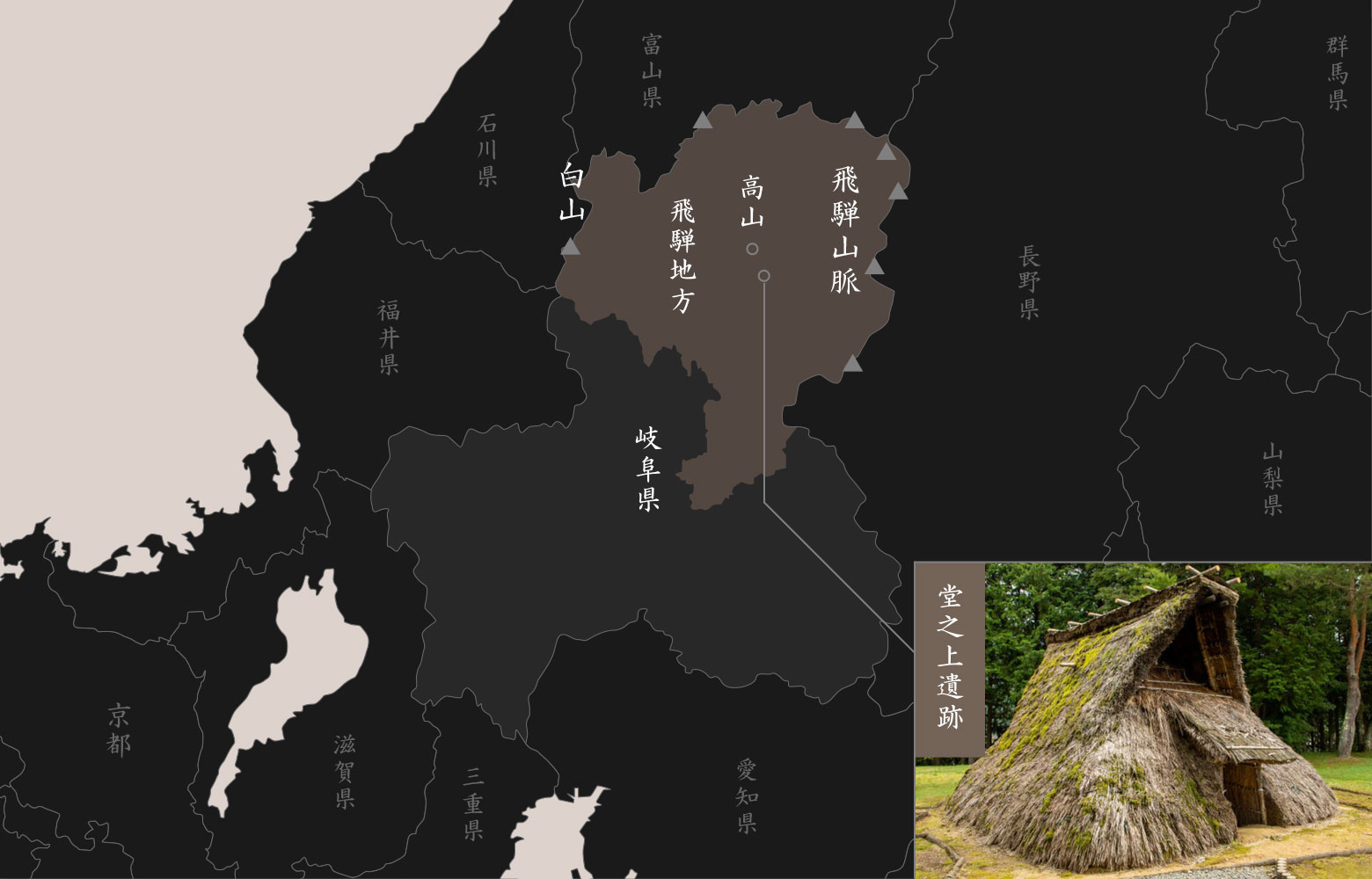

「飛騨の匠」の起源は、縄文時代までさかのぼります。飛騨は東西に延びる中央の分水嶺を境に、雪の多い北部はブナやナラなどの広葉樹、南部はヒノキなどの針葉樹が広がっていました。また、飛騨山脈や白山からもたらされる水に恵まれ、食料となる肉や木の実なども手に入る住みやすい土地でした。

豊かな森から生まれる木材は、竪穴式住居の建築に利用されていました。木を切る道具となる蛇紋岩が比較的どこでも採れたため、遺跡の住居周辺には木を伐り倒す斧や、ほぞ孔を開ける鑿(のみ)などの石器がたくさん出土しています。

飛騨の縄文人は、良い素材に恵まれた環境で、道具を駆使して住居を建て、みんなで力を合わせて作業するようになりました。人口の少ない飛騨では、昔から「いらない人はいない」といって、よそ者を受け入れる考え方が根づいており、助け合いながら共同で作業することが得意だったと考えられています。

「飛騨の匠」が現存する史料に初めて登場するのは、今からおよそ1300年前のことです。養老二年(718年)に編纂が始まり、天平宝字元年(757年)に施行された「養老律令」の賦役令に斐陀(飛騨)国条が定められ、飛騨からは1里(50戸)につき10人が1年交代で都へ出役することが義務づけられました。史料に残ってはいませんが、その前の大宝律令(701年)でも同様であったと考えられています。

飛騨国は優れた木工集団を派遣する見返りとして、租・庸・調のうち、庸・調という税が免ぜられました。これが律令政治による、飛騨から都へ人材を派遣するという「飛騨の匠」制度の始まりです。

当時の飛騨は10里程度と推察され、1年に100人を基本とし、工事の状況によって多い時には200人近くが徴用されました。平安末期までの約500年間で、都に向かった人数は延べ4万とも5万ともいわれています。食料や調理人の確保運搬も自分たちで行ない、仕事は年に330日以上350日以下と定められ、この日数に達しなければ飛騨に帰ることが許されませんでした。

厳しい労役に耐え、真摯で並はずれた腕を誇る木工集団は、いつしか「飛騨の匠」と称賛されるようになりました。薬師寺・法隆寺夢殿・東大寺など幾多の神社仏閣の建立に関わり、平城京・平安京の造営に貢献し、日本建築史における黄金時代の一翼を担ったのです。

現在も、奈良県橿原市に飛騨町がありますが、高山の町並みを思わせる端正な木造家屋が軒を連ね、大和路にも飛騨と共通する地名が多いことから、飛騨から京に上った人たちが留まって住みついたと考えられています。

※ひだは漢字では斐陀や斐太とも記されていますが、ここでは現在の飛騨として表記します。また飛騨の匠も飛騨匠や飛騨工と表現されることがあります。

都に召し出された飛騨の匠たちが行き来した

峠越えの道「位山街道」

律令制度が終わった後、飛騨の匠はその腕を買われて、地方の有力者や豪族に重用されたと考えられています。たとえば、秋田県大仙市にある古四王神社の本殿は元亀元年(1570年)に建立され、古くから飛騨の匠が建てたと伝えられてきました。実際、昭和五年(1930年)に改修した際、「古川村 大工 甚兵衛」と墨書きされた部材が発見されています。古川村とは、現在の飛騨市南部の古川町のことです。

また、埼玉県狭山市の入間野神社は建久二年(1191年)の創建といわれています。現在の社殿は改修されましたが、毎年10月に奉納される獅子舞で歌われる唄に飛騨の匠が登場します。

“この宮は 飛騨の匠が建てたよな 四方しめたよ くさびひとつ”

古四王神社本殿の屋根下の

美しい木組

一本の木を削ってつくった

一本造りの擬宝珠

中国の書物「杜陽雑編」には、韓志和(からしわ)と呼ばれる木彫の名人が登場します。韓志和は日本人で飛騨の匠の一人といわれています。みずからの彫った鶴が本物のような出来ばえで、この鶴に乗って唐の国に渡り、穆宗皇帝お抱えの大工となったという伝説です。

再び鶴に乗り、唐から飛騨へ帰る途中、筑前国で矢を射られ、その鶴の羽が落ちたところが博多(羽形=はかた)になったとか。その後、韓志和は大工の守り神である木鶴大明神として祀られるようになりました。また江戸時代には、この物語が石川雅望によって「飛騨匠物語」という読み物となり、葛飾北斎の挿絵とともに大評判となりました。

戦国時代になると、豊臣秀吉の命を受けて天正十四年(1586年)に飛騨入りした金森長近(ながちか)は、高山城や国分寺などを再興し、高山の町づくりを始めます。千利休の茶会では筆頭となるほどの茶人であった長近は、町づくりにあたり京都の町並みを模範としました。高山の町並みが碁盤の目のように整然とし、東山と呼ばれる山に各宗派の寺院が建ち並んでいるのは、京都を見習ったためです。

二代目可重(ありしげ)も二代将軍秀忠の茶道指南役として茶頭を務めていました。そんな環境で生まれた重近(しげちか)は、金森家三代目を継ぐはずでしたが、武人としての生き方よりも文化的な営みを好みました。飛騨の匠である高橋喜左衛門に茶道具として木地を作らせ、御用塗師の成田三右衛門に透きうるしを塗らせ、「春慶塗」と命名したのも重近でした。

しかし、大坂冬の陣の際、父の怒りに触れて勘当され、母とともに京都に隠棲。金森家三代目を異母弟に譲って出家をし、宗和を名乗りました。千利休が秀吉の怒りに触れ切腹を命じられ、長男である道安が高山で隠遁生活を送っていた時から深く茶の世界に傾倒していた重近は、京都でさらに茶道の道を究め、宗和流を興します。最先端の文化人として都で活躍する宗和の影響で、高山は洗練された京の文化を取り入れていきます。

金森宗和像

薄塗りの飛騨春慶

(原三右衛門旧蔵)

飛騨の豊富な森林資源と鉱物資源に目を付けた徳川幕府は、元禄五年(1692年)金森家を出羽に移封し、飛騨を天領とします。武士が少なくなり、組単位による自治が進んだ高山では、強固な団結の元に祭礼を行ない、やがて現在の高山祭を形作っていきます。

幕末から明治になると、財力をもった旦那衆が張り合うように、祭礼の象徴である屋台の改修に出資し、工匠たちに技術を競わせ、絢爛豪華な現在の屋台となっていきました。また、商家や造り酒屋の邸宅は、京の雅な様式と江戸の力強い構成に、飛騨の匠の技術を加えた建築として知られています。

彫刻が施される前の屋台

「邯鄲」(かんたん)

立川和四郎の彫刻を施してある

現在の五台山。

天保8年(1837年)の制作

明治になると市町村制や議会制度が始まり、飛騨でも近代産業の育成が急務となりました。明治初期には製糸業が全盛となりましたが、木工関係は春慶塗や一刀彫りなど小さな日用品や工芸品に限定されていました。

後期には、森林資源を活かした林業・製材業が発展していきます。さらに当時の農商務省による広葉樹の利用を促進する活動が進むと、飛騨でもさまざまな調査研究が始まりました。秋田県湯沢町でブナ材を活用した曲木椅子製作の秋田木工が設立されたことが伝わり、ブナ材を使った工芸品の製品化を進める機運が高まりました。

大正になると広葉樹を製材する会社も設立されています。また、曲木技術習得のため、大阪の工場に職人を派遣するなど、曲木工場設立の準備が整っていきました。そして大正9年(1920年)6月には高山の有志が発起人となり、曲木工場立ち上げの株式募集が始まります。

同年8月10日に飛騨産業の前身となる中央木工が株式会社として設立されました。こうして1300年にわたる飛騨の匠の伝統は、曲木椅子製作という近現代の産業へとつながっていきました。