第四回 漆はずっと生きている

高橋光男が、創業一〇〇周年記念プロジェクトとして製作している椅子を、漆塗りで仕上げてほしいと飛騨産業から依頼を受けたのは、令和元(二〇一九)年の夏のことでした。

「私でいいんですか?」

思わずそう聞いてしまったのは、春慶塗に魅せられて、ふるさと新潟から飛騨高山に移り住んで約半世紀、伝統工芸士として数々の漆器をつくってきた高橋も、椅子に漆を塗ったことはなかったからです。

「もちろん。高橋さんしかいないと思ってお願いに来ました」

デザイン室の中川輝彦は言いました。二〇一一年の新工場竣工式の記念品をつくったときも、圧縮スギの三次元成型のトレーを、春慶塗で高橋に仕上げてもらっています。濃い茶褐色の、透明感ある漆が美しいモダンなトレーは好評で、飛騨高山発の圧縮スギという新しい材料をアピールするに十二分でした。

高橋は、義父であり師である高橋毅とともに、飛騨春慶の塗師のなかでも、正統派の技術を継承している腕のよさはもちろん、材料への造詣も深いことで知られています。ここ五年、飛騨春慶連合協同組合からの依頼で、飛騨の山で育った漆の木から漆を採取、調査する役も任されています。国産の漆器といえど、材料となる漆は中国産などの輸入物を使うのが常となっているなかで、地元で採れる漆を次代に繋いでいくための、伝産法(伝統的工芸品産業の振興に関する法律)の事業の一環です。漆の木は、かつて自社の山を持っていたころに飛騨産業が植えたものもあります。

シンとした高橋の漆工房の片隅で、中川は依頼の意図を伝えようと、もう一度椅子に座り直して背筋を伸ばしました。

「ご存知かと思いますが、創業のころ、弊社の家具はすべて春慶塗で仕上げていました。第七號椅子を復刻する今回のプロジェクトでは、当時の材料や技術を検証して、日本の曲木椅子の原点を自分たちのなかでも確認したいという思いがあります。ですから、材料も国産材のブナを使うことにしました。塗装も、通常のウレタン仕上げとはべつに、漆塗りのものもつくりたいと思っています。漆塗りの曲木椅子なんて、当時、世界広しといえど、日本でしかつくっていなかったでしょう」

「そうすると、当時と同じように春慶塗で?」

中川の隣で話を聞いていた小平美緒が答えます。

「ええ、春慶塗でやりたいと思っています。ただ創業当時はパーツに塗装をほどこして、それを出荷して店頭で組み立てていたので、春慶塗が可能だったのですよね。いまは組み上がった製品に塗装して、完成品を出荷しています。一〇〇年前とは材料や技術、設備だけでなく、流通事情も大きく変わっていますからね。それでも春慶塗が可能なのかどうか。椅子に漆を塗るということ自体が、工業製品の枠からはずれているわけですし」

「漆器は工芸品ですからね」

「けれども、まずは、一〇〇年前の先輩たちがやっていたことを検証する意味でも、春慶塗で試作をお願いしたいんです」

高橋は、中川と小平の話を小さくうなずきながら聞いたあと、慎重に言いました。

「春慶の漆は粘度が低いので、組み上がった椅子のように、大きくて立体的なものに塗っていくと、きれいに仕上がらない可能性が高い。無理があるかもしれませんね」

「やはりそう思いますか? でもだからといって、昔のようにパーツに塗って組み立てることはしたくないんです。それでは意味がない。今回の復刻プロジェクトのもうひとつの目的は、復刻を通して、新しい椅子として販売することです。そうなって初めて、時代を超えて蘇ったことになる。単なる資料としての、忠実な復元ではないんです」

「なるほど」

「パーツで組み立てていたのは輸送の問題があったからで、苦肉の策ともいえます。そのために昔の製品は、どうしても組み立て用のビスが椅子の表面に見えてしまっていたのですが、いまは組み立てのビスは埋木で隠して、きれいに仕上げてから塗装している製品が大半です。小さなことのようですが、そのぶんディテールがすっきりして仕上がりも美しい。そういうところは、現代の製造法を優先させたい。当時のものよりもっと品よく、漆ならではの繊細な美しさも表現できると思うんです。ですから高橋さんには、組み上がった椅子に漆を塗っていただきたい」

「だったら、春慶ではなく拭き漆で仕上げて、春慶塗のような質感を出してみましょうか? それなら、やりようがあるかもしれない」

どこまで春慶に近づけるのか、やったことはないけれど挑戦してみようと高橋は思いました。

「わかりました。お願いします。試作はそこから始めていただけますか。最終的には、来年の秋の展示会に間に合うように進めていきたいと思っています」

これはなかなか大変だけれど面白そうだと、さっそく材料の準備を始めました。作業をしながら高橋は、(それにしても、創業のころは何で春慶塗でつくっていたんだろう、西洋の椅子なのに)と、ふと思いました。いくら地元に昔からある塗装技術だからといって、ちょっと不思議な気がしていました。

大正一〇(一九二一)年、二月。

創業から半年かかって、ようやく今日は初出荷の日です。

ここまでこぎつけるのは、容易なことではありませんでした。ブナの扱いに慣れていないうえに、曲木椅子など見たことも使ったこともない者だらけの工場では、部材ひとつつくるのにも四苦八苦。ようやく形になったと思ったら、数日後には反ったりねじれたり歪んだり。本当に製品はできるのかと、全員が途方にくれた時期もありました。

そんな苦労を乗り越えて、四六四脚の曲木椅子が完成したのです。荷の行き先は名古屋。工場に横付けした荷馬車を前に、役員一同、職工一同、事務員一名、万歳三唱です。感極まって、目頭を押さえる者すらいます。

高山線が開通していない当時、ここから四日間、家具は荷馬車に揺られていくのです。正確には、積み込んだのは家具の部材で、荷下ろしをした先でそれらを組み立てて、ようやく完成です。

白川政之助は荷解きの現場に立ち会うために、先に名古屋に向かっていました。松坂屋の出入り商である住田商店の店先で、いまかいまかと荷の到着を待っています。

(そろそろやな)

はやる心をおさえきれず、予定の時間より随分早く宿を出て店の前で足踏みをしていると、二月の冷たい朝の空気のなかに、馬の吐く白い息が遠く見えてきました。

「おーい、こっちやこっち」

ようやく到着した荷の幌を、店の番頭がはずすのもまどろっこしく自ら開けてみたらば……。大ショック! 自信を持って積み込んだはずの部材は、塗装が白くはげ落ちて荷崩れをおこしていたのです。

頭が真っ白になりながら、白川は平謝りです。

「すみません。つくりなおしてきますから、いま少し待ってもらえませんか」

高山にとって返します。四日前に万歳三唱で送り出した荷が、四日後にまた戻って来ようとは。社員一同の落胆は相当なものでした。

当時使っていたのは、ラックニスというカイガラムシの分泌物をアルコールで溶かした天然塗料で、速乾性があって作業はしやすいのですが、湿度の高いところで塗ると塗膜が白く濁ってしまったり、耐候性も弱いので劣化しやすい弱点がありました。

場所を変えて塗ってみたり、乾燥時間を変えてみたり、いろいろ工夫してみますがうまくいきません。塗装の問題が解決しないことには、いくら部品ができても出荷できません。よい解決策を見つけられないまま、しかし注文は取っておかないと会社は回っていきません。

暗闇に迷い込んだような気持ちのまま、営業のため大阪に出張した白川の目に、百貨店の売り場に並ぶ見慣れた春慶塗の漆器が飛び込んできました。

「そうや! 春慶塗にしてみたらどうやろ」

何でもっと早く気がつかなかったんだろう。毎朝、味噌汁を飲む椀も、毎日風呂敷に包んで持っていく弁当箱も、先祖代々使ってる重箱も、みんな春慶塗やないか。昔からなじみの春慶塗りなら、間違いはない。見慣れているはずの飴色のその漆器が、新しい道を照らす松明のようにきらきらと輝いて見えました。

走るように高山に戻って、みなに伝えると一同膝を打ちました。

「それや! 弁当箱に塗ってええもんが、椅子に塗って悪かろうはずがない」

「つくったそばから塗りがはげたなんて話、聞いたことないしな」

そうだ、そうだ、灯台下暗しとはこのことと、ぱあっと全員の顔つきが明るくなりました。

こうして、日本いや世界広しといえど、飛騨高山でしかつくれない、つややかで美しい春慶塗の曲木の椅子が誕生したのでした。

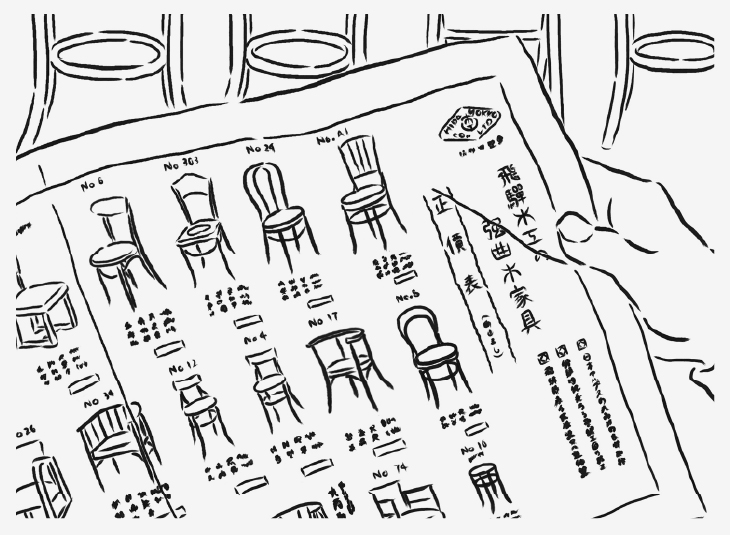

製品の数も徐々に増やしていき、全一八種類の家具を掲載した最初の型録(かたろぐ)ができたのは、創業から二年経った大正一一(一九二二)年のこと。デザインという言葉もない当時、意匠の大半は他社製品を手本にしたものでしたが、春慶塗であるという点において、それはまぎれもなく飛騨の曲木家具でした。そして、そのなかに一点だけ、意匠そのものも、よそにはないオリジナルの椅子がありました。それが、第七號椅子でした。

令和元(二〇一九)年、秋。

高橋の刷毛を持つ手が、いつになく緊張しています。

(この背や肘をつないでるあたりの、窪みや溝のところが難しいな)

漆器の平らな面に塗るのと、椅子に塗るのとでは随分勝手が違います。接合部のところに漆がたまってしまわないように、慎重に進めなければと息を詰めます。

ここ数カ月、拭き漆で春慶のような色や質感を出すための試作を繰り返してきましたが、なかなか思うような仕上がりにはなりません。春慶の美しさをどう表現すればいいのか……。

一方で、デザイン室の小平も悩んでいました。日本の曲木椅子を歴史的に検証するという意味では、漆塗りで仕上げることに意味はある、しかしそれを現代にふさわしい製品として販売するとしたときに、春慶のような色や質感にこだわる必要があるのかどうか。

再度、小平は高橋を訪ね、漆について相談を重ねます。

「春慶の色以外の漆塗も試したいんです。サンプルをお願いできますか?」

小平からの依頼に、苦心していた高橋にも、あらたな希望が見えてきました。

本当は全部、飛騨の山の漆で塗れたらいいけれど、いま、飛騨で採れる漆は樹齢四〇〜五〇年の木で、艶がひかえめです。さらさらとしていてウルシオールが多く、強くて丈夫な利点はありますが、最終的に目指す仕上げにするためには、他の産地のものに飛騨産のものをブレンドするほうがいいだろうと判断。調合を繰り返してみました。

いくつかの見本をつくるなかで、最終的には、つややかな黒い漆で仕上げることが決まりました。漆黒の第七號椅子です。

最終の試作品を塗るころには、高山の遅い春も終わろうかという季節になっていました。

最初に生漆(きうるし)を塗って乾燥、木目などのざらつきが出ないように研ぎをかけます。これを二回繰り返し、さらにその上から、黒漆(くろうるし)と透漆(すきうるし)を半々に混ぜたものを塗っていきます。ひと刷毛ごとに、深い闇夜のようにどこまでも美しく。

さらにその上から生漆を塗り、乾燥、研ぎを繰り返し、最後は呂色漆を刷毛で塗り、軽く拭き取っていきます。濃淡が出ないように、厚すぎず薄すぎず。まさに化粧の仕上げです。

普段塗っているものとは、全く違う漆を使った、しかも椅子という未知との遭遇。だからこその苦労がありましたが、高橋はやっていくうちにどんどん楽しくなっていきました。

(難しいから面白い、面白いから難しい、やな)

この先も、展示会で発表して注文が入ったら、受注生産で一脚ずつ製作していくのだと聞いて、いまから楽しみだと思いました。

漆は生きている。塗って、乾かし、研ぐ、その繰り返しの作業は、手間も待つための時間も必要です。そのぶん、製品になってからも、ずっと呼吸しながら生き続ける。年月が経てば経つほど味わい深く、使っている人や場になじんでいくことを、高橋はよく知っています。それが椅子という舞台で再び生かされることが、とても嬉しかったのです。そして漆は、古代から絶えることなく使われ続けてきたからこそ、これからの時代にもふさわしい材料なのではないかと、あらためて感じるようになりました。

一〇〇年前の人たちが、漆なら椅子に塗っても間違いはないと思えた気持ちが、いまとてもよくわかる気がしました。

(つづく)