修理工房

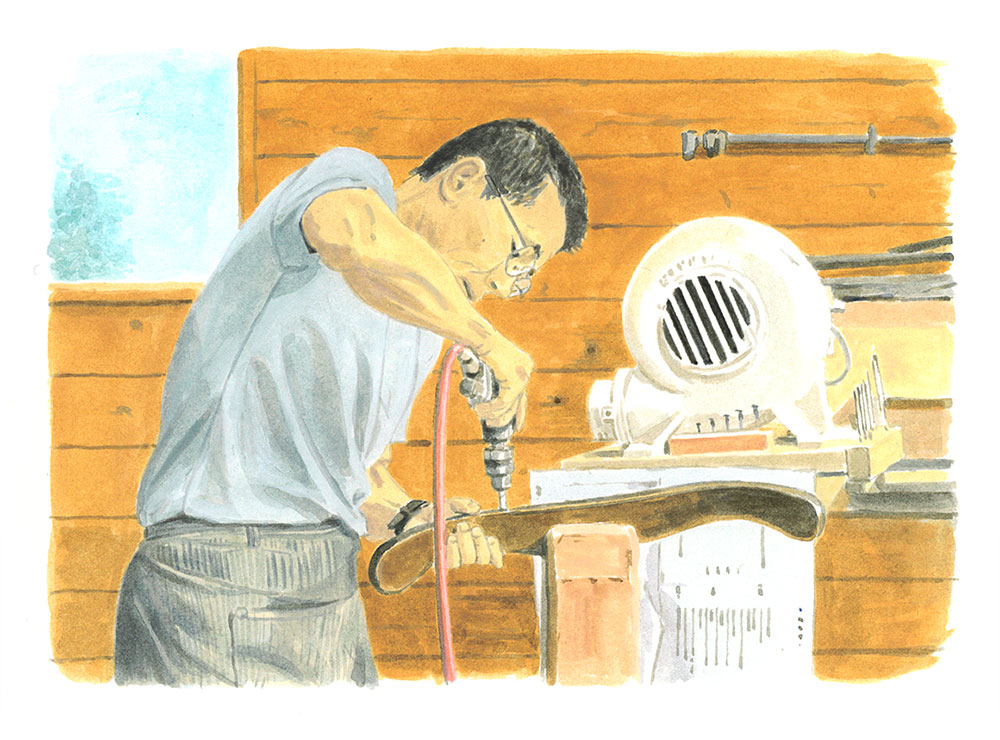

飛騨産業の本社敷地内の一角に、木造の小屋がある。深みのある茶色を帯びた杉板の壁には、「修理工房」と書かれた手作りの看板。中に入ると、しんと静かな空間に、たくさんの木工機械が肩を寄せ合うように並んでいる。

壁面にも工具や家具の部品がずらり。そこへ、在籍46年のベテラン木工職人、阿多野弘ニが休憩から戻ってきた。使い慣れた機械のスイッチを入れると、モーター音が唸りをあげて小屋の静寂を破る。

通路には、古い椅子がたくさん置かれている。1969年発売のロングセラーシリーズ「穂高」のアームチェアや、現在は生産されていない食堂椅子。1973年入社の阿多野にとって“同期”のような存在だ。

さまざまな家や店で活躍してきたのだろう。座面が割れたり、脚の部品が外れたりして、修理のために古巣に戻ってきた。椅子たちは、名医の診察を待つように行儀良く並び、作業の準備を進める阿多野の背中を見守っている。

「木が痩せて割れたりするんだけど、1カ所割れていたら他のところも割れますから、こうやってハンマーでポーンと叩いてみるんです」。阿多野はその音を聞き分け、内側に潜んでいるヒビを見抜く。接着剤や塗料も、昔と今ではまったく違う。できるだけ元通りに仕上がるように、阿多野らベテラン職人たちは豊富な経験を頼りに知恵をしぼる。

一方で、「キズや、子どもが貼ったシールは残してほしい」という依頼も多いとか。「職人としては手をかけて全部きれいにしたいけれど、やりすぎて『前と違う』とがっかりされてもあかんし。難しいところだけど、家具の味わいと思い出は残す。それが基本方針です」。

棚から一冊のファイルを取り出して、見せてくれた。そこには修理の依頼者から届いた感謝の手紙がぎっしり。「亡くなった祖母が大好きだったロッキングチェアを直してくれてありがとう」「これからも大切に使い続けます」「ますます飛騨産業のファンになりました」。

それらを眺めながら、「何度読んでも嬉しいね」と阿多野は目を細める。「修理って大変だし、毎日勝負している感覚だけど、家具と長いおつきあいをしてほしいわけ。だから、手紙を読むとやっていて良かったなと思います」。

10年保証

家具というのは、特別な存在だ。かつては愛娘を送る親が嫁入り道具として想いを託し、家を建てる時には、夢を膨らませてお気に入りの一脚を選んだ。家族が増えたり減ったり、喜びも悲しみもすべて、家具は見守り、人と共にある。

だからこそ飛騨産業は、使う人の満足を最大限に高めたいと考える。営業統括本部長の田屋三幸は語る。「飛騨産業は、伝統の心と技術を大切にしながら、お客様の方を向いたものづくりを追求しています。私たち営業は、家具を買う時だけではなく、お客様が使う時にもいかに喜んでいただけるか、ということを一番のポイントにしています」。

冒頭の修理工房も、その取り組みのひとつだ。飛騨産業は、積極的に修理に力を入れる珍しい家具メーカーである。背景には、社長の岡田贊三が旗を振り、飛騨地域の家具メーカーが集まる飛騨木工連合会のブランドとして、2008年に地域団体商標「飛騨の家具®」を登録したことがある。

「『飛騨の家具』 安心・安全宣言」を謳い、木の部分については10年保証、10年を過ぎても有償で永年修理することを統一ルールとしているのだ。飛騨産業が先陣を切って自分たちに課したルールの根本にあるのは、ベテラン職人の阿多野が語ったように、「家具と長くおつきあいしてほしい」という想いにほかならない。

無我夢中の20年

しかし飛騨産業が本当の「顧客」、エンドユーザーの方を向くようになったのは、ここ20年のことだ。東日本営業所 所長の中村 充は、それ以前の「作れば売れる」「売れるものだけ作る」という時代を振り返り、「正直、顧客志向とはいえない時代もあった」と打ち明ける。

90年代にバブルが弾けると、問屋の倉庫には在庫が積み上がり、経営は悪化の一途をたどった。2000年に岡田が社長に就任すると、それまでのすべてを否定し、不退転の決意で大ナタを振るった。そのやり方についていけない者は去っていった。

最も大きな変革は、見込み生産から完全受注生産へと切り替えたこと。販売も問屋を通したB to B to Bから、小売店と直接取引するB to B to Cへと転換したことだ。

「残った営業5人で全国に飛び、片っ端から小売店を訪ねて、これからは直接やりとりさせてほしいとお願いしました」と田屋。すると、「日本の家具業界から飛騨産業がなくなったらダメだ。応援するからがんばれ」と、契約書にハンコを押してくれた。そうした人情に励まされながら、飛騨産業は未開拓の世界を進んでいった。

高山市のほか5都市にショールームを開き、顧客と直に接する場を設けた。田屋も中村も率先して売り場に立ち、生の声を聞いた。使い手として何を思っているか、生活スタイルがどう変化しているか。肌で感じたことを社内で共有した。「あらゆることに挑戦していましたね。できないと言う前にまずはやってみよう、って」。

営業担当者は毎朝「営業部心得」を唱和する。中村は語る。「そのなかに『損得より善悪』という項目があるんです。厳しい改革の根本にある、お客様を想う、社員を想う、という岡田の姿勢に共感し、 とにかく必死でついていきました。無我夢中で、本当にあっという間の20年でした」。

営業は

売りっぱなしではいけない

現在、飛騨産業の家具を購入するのはどういった層なのか。「やっぱりいいものがほしい、という方が近年増えています」と話すのは、卸・直販事業部を率いる部長 田野周一。「直営店で実際に触れたり、座った時の心地良さに魅力を感じ、そこから深く踏み込んでくださるお客様が多いですね」。年齢層も若くなってきているという。

そうした顧客層に向けて力を注ぐのは、天然木の温もりある暮らしの訴求だ。例えば、食事の時間が以前よりもゆったりとしたり、家族の会話が増えたり。飛騨産業の家具があることによって、日常生活がいかに豊かになるか。直営店では、そうしたメッセージを表現したスタイリングを実践しており、小売店に向けても「こういう見せ方をすると、製品の良さがよく伝わる」と踏み込んだ営業提案をしている。

飛騨産業の価値観を代弁する存在として、店舗も重要だ。全国に飛騨産業の「パートナーショップ」が約60店舗あり、そのうち13店舗は「HIDA PARTNERS(ヒダパートナーズ)」として、企業理念から修理メンテナンスまで丁寧に伝えられるよう、一緒になって売り場づくりを進めている。

田野は、「家具は、売りっぱなしではいけない」と話す。「100年以上も生きてきた木で作るわけですから、同じくらいは使い続けてほしい。お店が私たちのそうした想いまで発信してくれたら、お客様ともっと長いおつきあいができると思うんです」。

よく売れている商品を尋ねると、田野は「クレセント」と答えた。1995年に発売開始したロングセラーで、メディアで「立ち上がりたくない椅子」と紹介されるなど、とにかく座り心地の良さが評判だ。

あまたの椅子を知り尽くす社員たちも、「好きな椅子」として挙げる。デザイナーの故・佐々木敏光が自分の母親を想ってデザインした、というストーリーも人気に一役買っているのかもしれない。

「そう。飛騨産業の家具はオブジェではなく、道具の延長なんですよね」と田野。使いやすく、心地良いこと。そのシンプルな事実を、顧客に向けて丁寧に語りかけ、価値を実感してもらえた時、売り手としての喜びを感じるという。それこそが、営業の最前線にとっての「人を想う」なのだ。

コントラクトは

提案から作るところまで

ところで飛騨産業の営業部門が、この10年ほど力を入れている領域がある。「コントラクト」と呼ばれる、学校や病院、ホテルといった公共・商業施設のために大量に作る特別注文家具だ。近年、各メーカーが案件を受注しようとしのぎを削る。

飛騨産業の強みは、施主やクライアントの要望に丁寧に応えていくメンバーの姿勢と、それを実現する生産体制だ。コントラクト・海外事業部の部長 尾崎哲也は、「工場と設計部門が培ってきたスピード感や柔軟性があってこそ可能なことです」という。

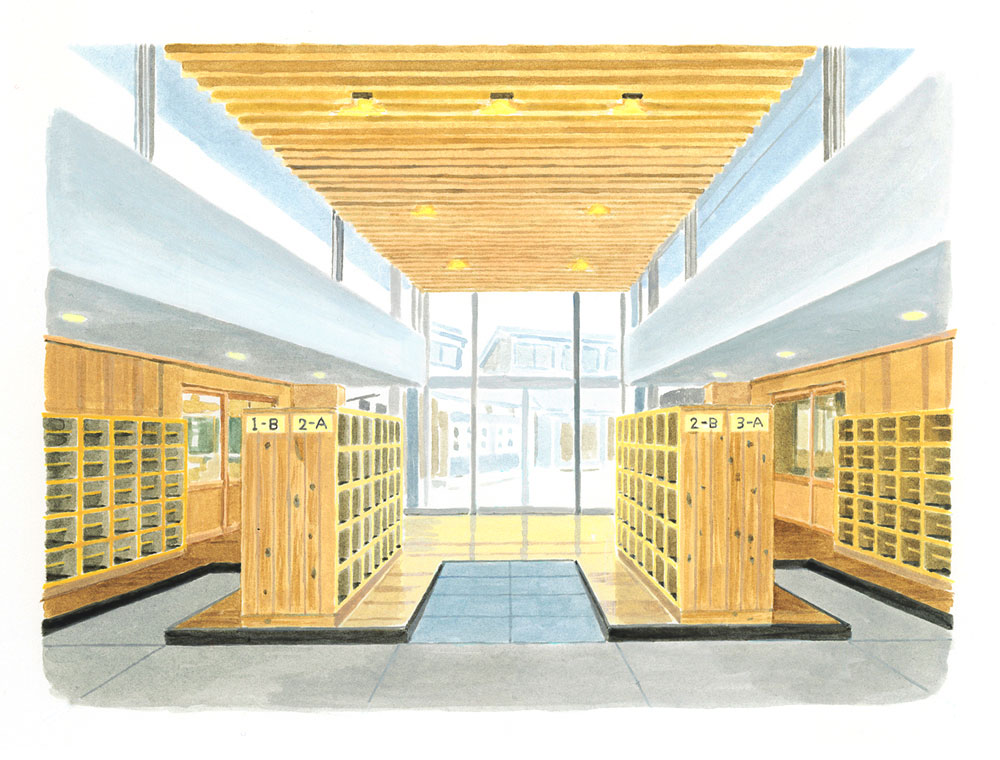

大型のコントラクト案件として、2010年に三重県亀山市立関中学校にスギ圧縮材のフローリングや下駄箱を納入した。その後も、さまざまな学校や病院、市庁舎などへの納入実績を積んできた。

2016年の伊勢志摩サミットでは、G7首脳が会議で使う家具の製作を委託された。三重県尾鷲産のヒノキを使い、美しく組み上げた円卓は、多くのメディアに取り上げられて話題になった。

近年増えてきているのは、「国産材や地域材を使いたい」という要望だ。特に公共施設では、木材利用促進法(公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律)への努力義務から、自治体からの相談が後を絶たないという。

例えば以前、ある自治体の市役所から飛騨産業に電話がかかってきた。「小学校の建設予定地にクスノキが生えていて、それを何かに使えないか」という相談だった。尾崎はそれを見に行き、図書室のベンチを作ることを提案した。

「木を伐る時には、地元の素材生産企業のパイプが必要です。また、乾燥や防腐など適切な処理をしなければ家具や建材として使うことはできません。素材生産企業と話ができて、提案から作るところまで一貫してできる飛騨産業のノウハウと技術力が期待されています」。

2018年に森林環境譲与税が創設され、2024年から徴収することになった。また「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、今後ますます、自治体や民間の木材活用は課題となる。「どんな相談を受けても、お手伝いできる存在になりたい」と尾崎。今まで以上に生産現場との連携を深めながら、技術を強化していくつもりだ。

お客様に一番近いところで

2011年3月。東日本大震災の直後、営業統括本部長の田屋と東日本営業所 所長の中村は営業担当者とともに東北にいた。取引先の家具量販店や専門店で、瓦礫の撤去や壊れた商品の片付けを手伝うためだった。そこで「お客様から、潮水に浸かってしまった飛騨産業の家具を直したいという話がある」と耳にし、ふたりはすぐに申し出た。「無償で直しますから、持ってきてください」。

取引先を通じて無償修理(一部有償)の案内を出すと、11トントラック2台分の家具が集まった。それを高山まで運び、工場で手分けして修理する。大半は、完全に潮水に浸かっていた。クッションは使いものにならず、木の部分は天日で干しても白く残る。水で塩を落として乾燥させ、丹念にペーパーをかけて磨いた。

「イチから作るよりも大変。でも被災地を目の当たりにして、家具メーカーとしてできることをやりたかった」と田屋。その気持ちと真摯な仕事ぶりに、被災者の心が癒されたことはいうまでもない。

「『人を想う』の『想』という漢字は、木を見ながらの心。その意味合いを、これからますます深く感じていかないといけない」と中村。「製品を売ることだけではなく、飛騨産業の想いをいかにお客様に届けていくか。これからもお客様に最も近いところで精一杯考えながら、取り組んでいきます」。