飛騨の匠

その場所は、高山の旧市街地から車で30分程度のところにある。国道41号線を南に進み、市街地を抜けるとそこは飛騨一宮。街の中心にある水無神社を右に折れ、宮川の源流に沿って進むと、やがて「飛騨位山・匠の道サクラ街道」となる。途中、いくつものカーブを曲がると峠の途中に「位山官道・匠の道」と書かれた看板が現れる。

ここは1300年前、飛騨の匠が飛鳥・奈良・京都へと向かうために、故郷と家族に別れを告げた場所。後世になって敷かれたという石畳の上を針葉樹の葉が覆い、匠の足跡を消し去るかのようだ。この先に待ち構える位山の険しい峠道は、当時、往路14日間におよぶ命がけの旅の入り口、最初の難関だった。

飛騨の匠。「源氏物語」や「今昔物語」にも登場するこの名称は、飛騨地域出身の高い木工技術をもつ名工たちを指す。飛騨・世界生活文化センターの三嶋 信学芸員は、次のように説明する。

「かつて斐陀国(ひだのくに)の中心地であった飛騨国府周辺には、飛騨の匠が手がけたとされる数多くの寺院がありました。遺構を調べると当時最先端の建築手法が用いられており、飛騨の匠は都と交流しながら技術を高め、継承していったことがわかります」。

奈良に都が遷ると、平城宮を造営するため匠の力が必要となった。757年施行の養老律令では、税金の一部を免除する代わりに、木工技術とそれを実現する労働力を提供するよう命じた。それから約500年にわたり、毎年100人の匠たちが飛騨から旅立った。東大寺、興福寺、唐招提寺、平安宮などの建設で腕を振るったとされ、飛騨の匠の名は日本中に知れわたっていった。

彼らは集団として活動していたため、一部の伝説をのぞいて、史料に個人名は残っていない。三嶋学芸員は、「飛騨の匠という響きには、無名の集団に対する敬意とロマン、ものづくりに向かう崇高な精神性が表れているといえます」と語る。そして、その崇高な精神性は、高山祭屋台や一刀彫細工、建築や家具など、現在も飛騨で活躍する職人たちに受け継がれているのだ。

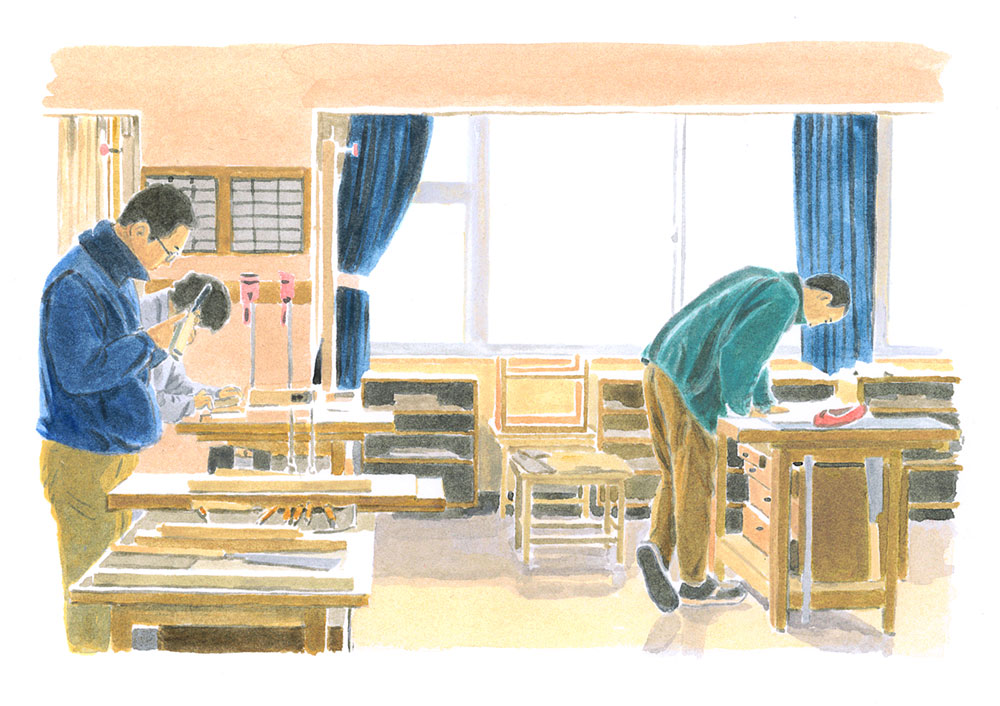

飛騨職人学舎

時を経て現代。専門学校だった建物にある飛騨産業の社屋では、午後になると旧校舎の4階から、ガンガン、カンカンと木を叩く大きな音が聞こえてくる。その音を辿ってある教室をのぞくと、10代から20代の若者たちが玄翁(げんのう)、鑿(のみ)、鉋(かんな)などの木工道具を手に奮闘していた。

「飛騨職人学舎」の学生たちが、課題である仕口の制作に取り組んでいるのだ。仕口がぴったりはまるように、当て木をして玄翁で叩くのだが、1年生では精度がさほど高くないため、無理に押し込んだり、強く叩いてしまうため大きな音が出るのだという。

飛騨職人学舎は、2014年に社長である岡田贊三の発案で開校した木工職人の養成所。現代の「丁稚(でっち)制度」を謳い、2年間の共同生活を通じて木工の技能と人間力を兼ね備えた一流の職人を育てることを目的としている。

1年目は、手加工の技術を徹底的に習得する。道具をみずから手入れし、先輩のお手本に倣って、木工の基本である仕口や継手を繰り返し練習する。機械加工を学ぶようになるのは2年目からだ。1年目で身に付けた原理原則を踏まえて、加工の効率化など実践的な知識と技能を学ぶ。

技と同じく大切なのは、心(人間性)だ。共に暮らす彼らの1日は早朝ランニングと掃除からはじまる。食事はもちろん自炊で、仲間でありライバルでもある彼らが切磋琢磨しながら、職人としての心も鍛えていく。

こうした独自の教育方法が注目され、多数の取材や視察を受けるが、学生たちは誰が見学に来ても、黙々と自分の仕事に集中している。飛騨産業の職人でもある学舎長が声をかけると、すぐに整列して、大きな声で「職人心得三十箇条」を唱和し、その後順番に自己紹介をはじめた。

「大学でデザインを学ぶなかで、家具を作る職人になりたいと思いました」「体験会で先輩方の家具づくりや人間性に感銘を受けました」。学舎の門を叩く理由や決意はさまざまだが、若者たちが目指すのはただひとつ。「伝統の技術を受け継ぎ、後世にも受け継がれるものを作れるような職人になります」。その瞳の奥に、強い意志がきらりと光る。

飛騨の匠がどのような方法で技と心を伝承していったのかは明らかではないが、生徒たちのひたむきな姿に、1300年前の若き匠が重なったように見えたのは、気のせいだろうか。

北海道民芸家具の継承

飛騨産業では、100年にわたって積み重ねてきた技術と共に、思想や精神性をも受け継いできた。2009年に、北海道民芸家具のブランドと生産を継承したのもひとつの例だ。

実業家の大原総一郎が、柳宗悦の民芸思想とそれに共鳴した父・大原孫三郎の意思を継いで、1964年に北海道民芸木工株式会社を設立した。経営が立ちゆかなくなり廃業するという話を聞き、岡田は、「日本に良いものを残そうと頑張っている会社がなくなるのはしのびない」と継承を決めたという。

民芸(民衆的工芸)とは、無名の職人の手が生み出した美しい日常の生活道具のことだ。柳宗悦が命名し、そこに「健全な美」があると説いた。大正期に入って近代工業化が進み、粗悪な大量生産品が人びとの生活に入り込んできたことを憂いた柳は、1926年に民芸運動を立ち上げ、民芸思想の啓蒙に取り組んだ。

柳によれば、民芸品には9つの特性がある。実用性、無名性、複数性、廉価性、労働性、地方性、分業性、伝統性、他力性だ。たとえば最後の「他力性」について、「個人の力というより、風土や自然の恵み、そして伝統の力など、目に見えない大きな力によって支えられているものである。」としている。

1世紀前の思想がすべて現代に当てはまるわけではないが、飛騨産業が目指すものづくりの理念にも通じるところがある。「そうした民芸思想の系譜にある北海道民芸家具を継承することになったのも自然の成り行きといえます」と、デザイン室長の中川輝彦は語る。

中川は、継承してから約10年の取り組みについてこう振り返る。「当初は、北海道民芸家具の代表的なシリーズを強化したり、バーナード・リーチがデザインしたテーブルを復刻したり、色々と試してみました。しかし、なかなかうまくいきませんでした」。

ダーク色のラッカー仕上げと独特の存在感は、民芸の世界観を好む層には喜ばれるが、現在のシンプルな住空間やトレンドにはまるとはいいにくい。「伝統の形を守り続けるというよりは、思想をしっかりと受け継ぎ、今の暮らしに必要とされるものを見極めていきたいと考えています」。

近年、民芸の思想や取り組みを再評価する風潮や、本物を追求する価値観が広がりつつある。流行に左右されることのない本物志向の家具に、今の時代ならではの新たな光が当たるはずだ。

ウィンザーチェアと

飛騨産業

もうひとつ重要な継承は、ウィンザーチェアだ。もともと英国で17世紀後半から作られてきた椅子で、1720年頃には米国に渡り、オフィスから家庭まで広く普及した。

日本においては、1860年頃から横浜でウィンザーチェアの修理や模倣が始まり、その後1930年に柳宗悦らが英国で蒐集したウィンザーチェアを、日本橋の白木屋で発表した。北海道民芸家具はその流れを汲む。

飛騨産業では戦後、米国向けにウィンザーチェアを製造したのが始まりだ。中川が、「ウィンザーチェアは曲木椅子に比べると生産効率が高い。ノックダウン方式で取引先の店頭でも簡単に組み立てられるため、部品を隙間なく梱包して出荷すれば輸送費も抑えられます」と利点を語るように、大量のウィンザーチェアが輸出された。その後、対米輸出は1973年まで続いた。

一方、国内市場向けには、1969年「穂高」を筆頭に、「のりくら」「マッキンレー」、1970年「デンバー」など、名峰の名前を冠して次々と新商品を打ち出していった。これらのウィンザーチェアは丈夫で、日本家屋にも合うため、「カントリー調家具」と呼ばれてとてもよく売れた。百貨店の催事や『暮らしの手帖』の特集で取り上げられ、「飛騨の家具といえばウィンザーチェア」というイメージが浸透していった。

このように飛騨産業は、輸出だけではなく、国内市場においても、最も多くのウィンザーチェアを生産してきたという歴史をもつ。

現代のゴールドスミス

ウィンザーチェア

飛騨産業が、改めてウィンザーチェアに取り組むことになったのが2014年だ。北海道民芸家具の50周年に合わせ、ウィンザーチェアづくりの集大成として、250年前の「オリバーゴールドスミス ウィンザーチェア」を復刻することになった。ウィンザーチェアづくりのノウハウや、民芸思想を受け継ぐ飛騨産業らしい意欲的な企画である。

中川らはまず、ウィンザーチェアについてさまざまな史料を調査し、その上で実物を所蔵する英国ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館において、武蔵野美術大学と共同で実測し、材種や仕上げを調査する機会を得た。

復刻を担当したデザイン室の上條憲一郎は振り返る。「当初はゴールドスミスのエッセンスを抽出し、今の暮らしに合うようなウィンザーチェアをリデザインしたいと考えていました。しかし実際に採寸してみると、要素の抽出がとても難しいことがわかったのです」。

そもそも実物は非対称だった。手作りだから当然のことだ。右に合わせるか、左に合わせるか、あるいは中間の値をとるかによってラインが変わる。「ほかの人が復刻したら違う形になる可能性もありました」と上條。中川らと、どれが最も本質に近いかを考えながら、最適なラインを検討していった。

さらに、実物には「CADで図面を引く時には出てこないようなライン」がふんだんに含まれていることもわかった。たとえば、肘木の正円と思われた部分は、実は4分の1ずつ角Rが異なっていたり、普通ならCADでまっすぐ引くラインもわざわざ一度膨らんでからしぼんでいる。上條は戸惑いながらも、「当時の熟練の職人が手で作ったラインを拾えたことは、デザイナーとして有意義な経験でした」と語る。

当時の感性をも受け継いで

「忠実に作るところは作りたい」。その上で、現代の目線で日本人の使い勝手や座り心地に合わせたアレンジを加える。たとえば馬蹄形をした肘木が、日本人が使うテーブルの天板にぶつからないように、あるいは座った時に腰骨に当たらないように高さを調整するなど、試作を繰り返しながら最善の形を追求していった。

「ウィンザーチェアはCADがなかった時代に生まれた椅子。図面がなくても作れるといわれています。そのため線1本をつなぐ時も、くれぐれもCAD目線にならないように意識しました」。

コンピュータを基本にものづくりが進むのとは違う世界だが、上條は少しずつ「当時の感性をトレースする」という感覚をつかみ、ついに飛騨産業ならではの「ゴールドスミス ウィンザーチェア」を完成させた。

続く製造工程においても、生産効率のためにできるだけルーターマシンで加工するが、ゴールドスミスの個性のひとつである「ピン角(直角に突き出た角形状)」については、角が甘くならないように手仕事を入れ込んだ。生産性の追求と、手作りの良さを残すバランスを見極めるのも重要なポイントだった。

中川は、「復刻というのは簡単ではありません」という。「しかし飛騨産業の強みは、ほかにもさまざまなウィンザーチェアを作ってきた経験値があること。昔のものをただ模倣するだけではなく、作りの良さや座り心地などを民芸思想に照らして総合的に検証しながら取り組むことができました」。

次の世代に残るものを

作りたい

2021年春、高山市内に開業した宿泊施設「カップオブティー・アンサンブル(cup of tea ensemble)」のラウンジに、飛騨産業が1969年に販売開始した「マッキンレー」と、そのDNAを残しながらリデザインした「ニューマッキンレイ」が納入された。

マッキンレーは中古のものを修理し、ニューマッキンレイと共に柿渋で塗装して統一感を出した。スギ材を積層した迫力のある空間に、新旧のウィンザーチェアが並び、華やかさと温かみを演出する。数十年の時を超えて、異なる世代の作り手たちによる技術と想いが邂逅した瞬間だ。

飛騨産業の家具は、毎年新しいモデルが出ては消えていく家電やファッションとは違うものでありたい。伝統の技術や思想をしっかり受け継ぎ、さらに現代の目線で革新へとつなげる。その根底には、「次の世代まで残るようなものを作りたい」という中川や上條ら商品開発に携わるメンバーの熱い想いがある。

その取り組みを支えているのが、飛騨産業の技術の蓄積だ。数々の家具を作ってきた経験があるからこそ、そのレベルを超えて、さらによいものを作ることができる。まさに「時を継ぐ」。この責任と自負を胸に刻み、次の世代へとつなげていく。